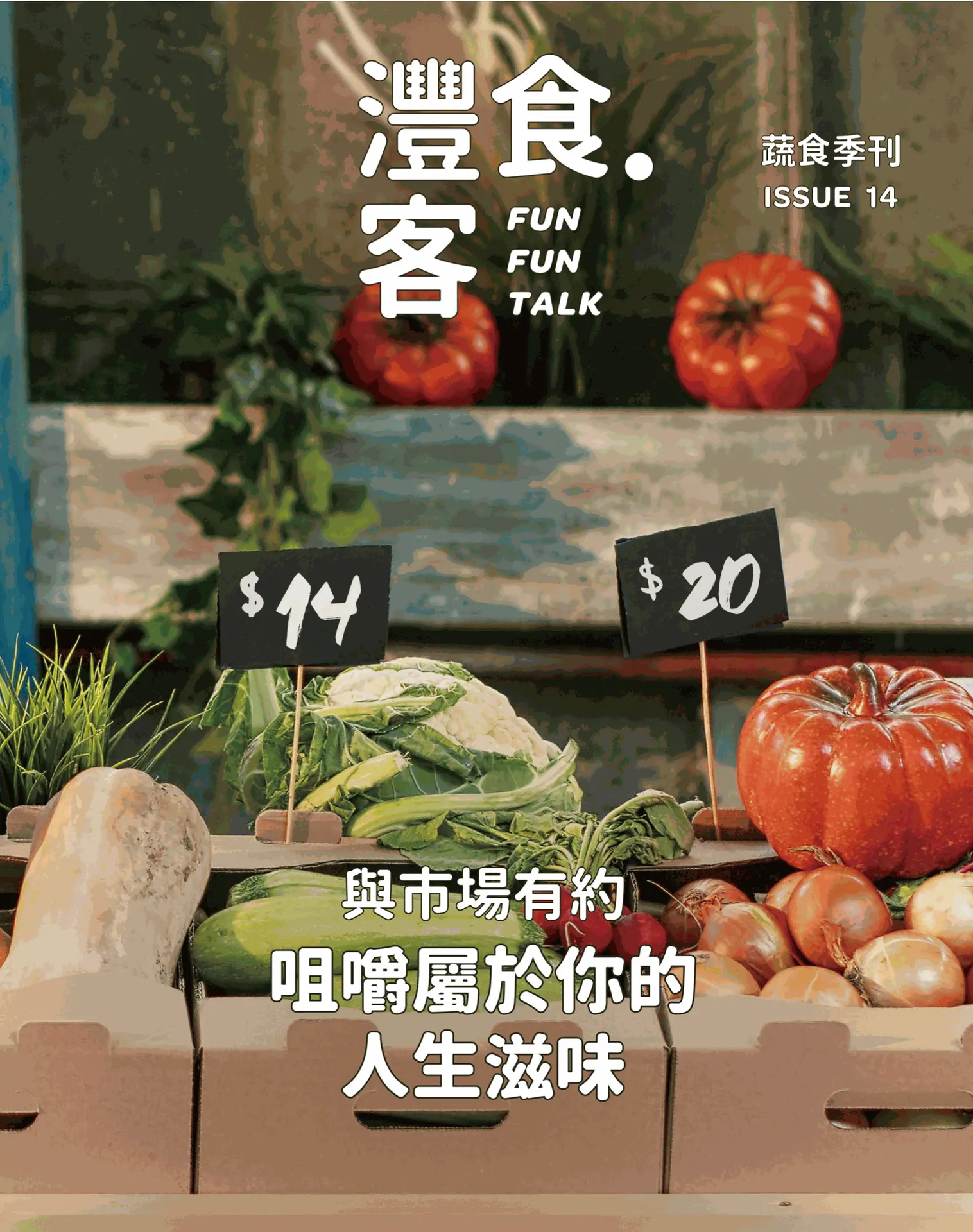

紀錄片《Culturally Plant-Based》透過市場美食探索泰國素食文化;永續風潮持續延燒,自己買的菜自己裝回家!菜市場文化蘊含生活智慧,還可以運用在投資市場上?臺灣市場常見的紅綠藍三色包,你知道它真正的名稱嗎?如何讓世界各國看見傳統市場文化?來看看宜蘭「少年阿公」怎麼做!

圖片來源:shutterstock

泰國的街頭無肉美食

2025年全新系列紀錄片《Culturally Plant-Based》,探索世界各地的純素食和素食烹飪傳統,第一季將重點放在泰國,從曼谷的古老早餐到泰國素食節(Vegetarian Festival),聚焦食物背後的人文故事,包括街頭小販、世代廚師和泰國蔬食烹飪的傳統。

這不僅是一部美食紀錄片,更透過食物、文化、宗教和歷史角度,訴說傳統市場與街頭美食如何走向更永續的未來,帶領大眾從更廣的視野思考植物性飲食在全球化背景下的發展。

青菜蘿蔔各有所好

菜市場是民間生活的縮影,許多與市場相關的俚語,反映了庶民文化與生活智慧:「市場像戰場」形容市場內競爭激烈,購物時需要快狠準、「青菜蘿蔔各有所好」每個人有不同的喜好,不能一概而論、「買菜要挑,朋友要交 」挑選蔬菜要精明,交朋友也要慎重、「薑是老的辣」比喻年長者經驗豐富,能力不容小覷。

有趣的是,一般到市場買菜都會貨比三家,看看哪家的質量好、價格合理才買等購物行為被延伸到投資市場,以「菜籃族」指習慣去市場購物、精打細算的主婦或長輩們、「一分錢一分貨」商品的品質與價格成正比、「三斤做五斤賣」 形容生意人耍小聰明,以謀取更大利潤等,不僅貼近生活,也展現了市場文化的生動趣味!

阿嬤的時尚 市場的傳奇!

穿梭在市場,不時會看到婆婆媽媽背著藍綠紅的編織袋「茄芷袋」,可以說是最代表臺灣的袋子。茄芷袋的發音據說是來自日文「かぎ編み(kagiami)」,意指其編織的手法,有人稱它為「阿嬤袋」或「買菜袋」。

相傳茄芷袋緣起於臺南市後壁區菁寮里,最初是由藺草手工編織而成,被稱作「草袋仔」,隨著臺灣工業化,後來改為尼龍網布製作,其防水、耐磨的特性也讓茄芷袋被開始廣泛使用,其中最經典的圖樣,即是以紅、綠、藍三個顏色所構成的橫條紋。近年來,它也成為時尚設計的靈感來源,許多品牌推出類似圖案或款式的包袋,搖身一變成潮流單品。

越在地越國際

宜蘭青農方子維從小在宜蘭市南北館市場長大,對他來說,菜市場不只是一個買菜的地方,更是一座活生生的文化博物館!研究所畢業後,旅外澳洲與日本習農,最後返鄉紮根宜蘭推動地方創生,除了務農,還將聯合國永續發展目標(SDGs)具體融入農業旅遊,把南北館市場當成「市場學校」,吸引世界旅人指定要「來宜蘭迺菜市場」。

四十多歲的他,把自己扮演成傳統市場的阿公,以「少年阿公」角色,從食農教育、文化導覽、農業創意思考,帶領大家走讀傳統市場,讓菜市場成為都市人認識農業生活的入口、戶外教學場域,更讓世界看見臺灣傳統市場文化。